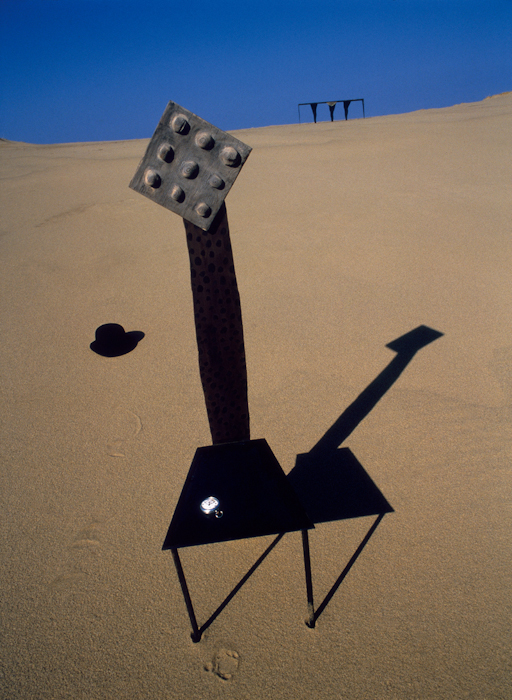

幻影 植田正治

Illusion by Shoji Ueda

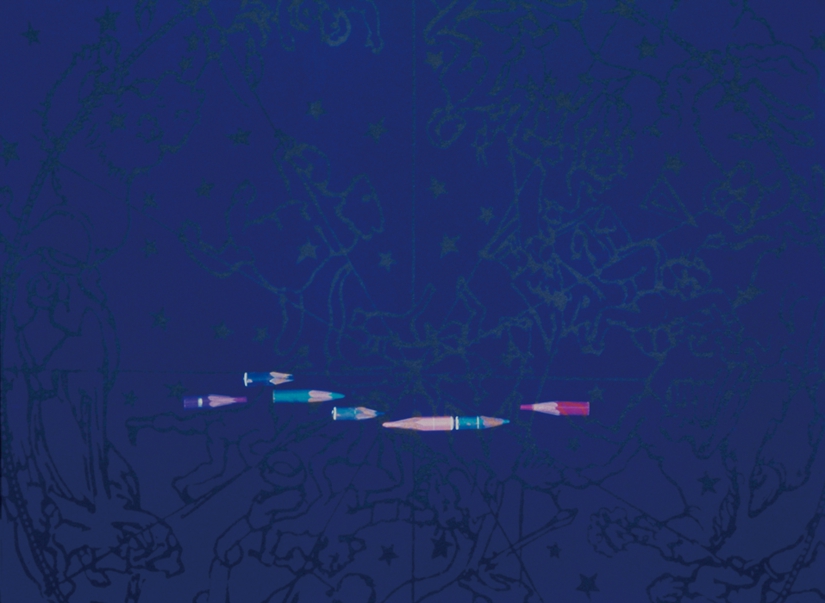

そしてオブジェは踊る

軽快なボレロに乗って

そのモノたちは一つひとつは珍しいものではない。それがどういうもので、何に使われるのかがまったくわからないというものではない。どちらかといえば見慣れていて、よく知っているものである。しかし、こうして植田正治の写真のなかに入ってしまうと、どうだろう。たちまち元の名前を忘れ、モノそのもの、つまりオブジェになる。

オブジェという言葉が一般用語化して久しいが、あえて確認しておけばモノそのものが日常生活の文脈から切り離され、別の何かになった姿である。

「幻視遊間」ではしばしば多重露光を用いていることもあり、写っているモノはつねに複数であり、写真を見る人は、こうしたモノとモノ、モノと背景とのつながりから、自然と想像力を働かせる。

そのとき、写っているモノに象徴性を見いだして、その意味を読み取ろうとするかもしれない。そうしたら、そこで、待てよ、とブレーキをかけるべきだと思う。

モノの象徴的意味(たとえば、ネクタイなら男性、勤労、フォーマルといったこと)は、一度は忘れてしまったはずの元の名前を思い出させることになる。つまり、植田正治の写真の世界から、現実の世界にモノを引き戻すことになってしまう。すなわちオブジェからモノへ回帰してしまう。それでは、この写真の「美味しさ」を味わってはいないことになる。せっかくの料理を、素材の味だけで判断するようなものだ。

では、どうすればいいのか。モノがまとっていた意味を忘れ、イメージのなかに耽溺すること。それだけでよい。それでは「何も考えずにただ見ればよい」式の安直な鑑賞法と同じだと思われるが、少し違う。ここで必要なのは「幻視遊間」のなかに写っているモノの名前を写真の美しさに誘われるままに忘れてしまい、自由に連想すること。そのワガママで、子供じみた空想の広げ方こそ、植田正治の写真のもっとも美味しい味わい方だと私は思っている。

というのも、植田正治のすべての作品の底流に流れているのは、私たちが日々の中で見るものにベタベタと貼り付けている「意味」との静かな闘いだと思うからだ。「意味」に縛られ、「解釈」するという強迫観念に生きている私たち現代人に対する、ユーモアを交えた鋭い一打を感じるのである。

(植田正治 写真集 『幻影』 より 抜粋して掲載)

タカザワケンジ

HOME

HOME Previous page

Previous page